九谷焼はいつ何処で始まったのか。

これまでの歩みはどのようなものだったのか。

九谷焼産地の定義や使用される原材料はどうなっているのか。

一般に出回っている九谷焼は本当に産地のものなのか。

CLOSE

SCROLL

ABOUT

KUTANIYAKI

九谷焼はいつ何処で始まったのか。

これまでの歩みはどのようなものだったのか。

九谷焼産地の定義や使用される原材料はどうなっているのか。

一般に出回っている九谷焼は本当に産地のものなのか。

九谷焼はいつ何処で始まったのか。

これまでの歩みはどのようなものだったのか。

詳細を確認する

九谷焼の始まりは江戸時代、大聖寺藩領の久谷村で良質の陶石が発見された事により、加賀藩の肝入りで始まりました。

きっかけは九谷村(現在の石川県加賀市山中温泉九谷村)の金山で陶石が発見され、第三代加賀藩の前田利常はその話を聞き、九谷を磁器の生産地にしようと息子の大聖寺藩の初代藩主であり、茶人でもあった利治に九谷での開窯を命じます。

利治の命により藩士の後藤才次郎が、磁器の生産地で有名だった有田へ技能の習得に行き、明暦初期(1655年ごろ)に藩に帰りました。

そして藩の殖産政策として、窯を築き、九谷焼がスタートしたのです。

しかし五十年後の1700年代初頭に突如、窯が閉じられてしまいました。

その理由は謎に包まれ、いまだに明らかになっておらず、これは陶磁器の歴史に残るミステリーのひとつです。

この間に焼かれたものを、現在「古九谷」と呼んでいます。

突然の廃窯から約100年の空白期間を経て、文化四年(1807年)に加賀藩は 京都から有名な陶芸家の青木木米を招き、木米の指導のもと金沢卯辰山の春日山(現在の金沢市山の上町)にあった瓦窯を改良、春日山窯を開きます。

春日山窯が開窯した4年後の文化八年(1811年)に能美郡若杉村(現小松市若杉町)

の瓦屋の大庄屋であった林八兵衛が、春日山窯にいた青木木米の門弟、本多貞吉らを招いて若杉窯を開窯。

九谷の空白期間、日本の陶器といえば伊万里焼でしたが、江戸後期に瀬戸で磁器産業が成功したことをきっかけに、加賀藩でも九谷焼を再興したいという強い思いから、春日山焼や若杉焼が作られ始めました。

若杉窯は、再興九谷を代表する窯で、開窯から5年後の文化十三年(1816年)

に、金沢藩郡奉行下の官窯「若杉製陶所」となり、産業育成の藩を上げての事業となりました。

さらに、その若杉焼が成功したことで、かつて古九谷を生み出した大聖寺藩でも、古九谷再興の動きが強まり、その中心人物、大聖寺の豪商、吉田屋伝右衛門が文政六年(1823年)、九谷村の古九谷窯跡の横に登り窯を築き、吉田屋窯を開窯。

春日山窯の開窯を契機に、次々と加賀地方に多くの窯が作られました。

これらの窯から作られた製品を「再興九谷」と呼びます。

同じ頃、能美郡の花坂山(現在の小松市八幡)で新たな陶石が発見され、今日まで主要な採石場となり、これらの隆盛を受け、それまで陶磁器を他国から買い入れていた加賀藩では、文政二年(1819年)に磁器を、翌年に陶器を、それぞれ移入禁止にしました。

明治時代になると、外国にも輸出されるようになり、明治六年(1873年)に開かれたウィーン万国博覧会に出品もされました。

その時に西洋の技法を取り入れ、明治五年(1872年)には、型押しの技術を使用して九谷焼が作成されるようになりました。

その美しさは海外でも高く評価され、ヨーロッパの人々を魅了し、九谷焼の名が世界中へと広まっていったのです。

大正時代、小松市八幡の地は、江戸時代末から続く九谷焼の素地生産地で、1892年ごろには獅子をはじめとする置物等が多数作られるようになり、石膏の型でも製品が作られるようになりました。

九谷焼の量産化の始まりです。

「八幡の置きもん」といわれ、高い造形技術力で優秀な製品が数多く生み出されました。

「新九谷」として今なお受け継がれています。

鋳物や手挽き、上絵や写し、九谷五彩などの様々な技術。

何にどのように使用され、どのような価値があるのか。

詳細を確認する

九谷焼は石川県南部に位置する、金沢市、小松市、加賀市、能美市で生産さ れている日本を代表する色絵陶磁器。

山水、花鳥など絵画的で大胆な「上絵付け」による装飾が美しく、皿や茶碗の ほか装飾品としても広く愛されています。

絵画的で華やかな上絵付けは「九谷五彩」と呼ばれる赤・黄・緑・紫・紺青の絵の具が用いられ、それを使いこなす技法と呉須による効果的な線描が九谷焼 の特徴であるとともに最大の魅力です。

5種の絵の具が生み出す独特な重厚感と色彩のハーモニーは、時代を超えて多くの人を魅了し続け、その彩法は時代の流れとともに変化し、赤を使わない「青九谷」や赤絵金彩の「赤九谷」など、九谷焼特有のさまざまな画風が生み出されてきました。

明治にかけて主流となった九谷庄三(しょうざ)の金襴手(きんらんで)という技法は、「ジャパンクタニ」と称され世界的にも親しまれ、貿易が盛んとなり、海外の著名人の多くに愛用されるなど、伝統的な美術工芸品として国内はもちろ ん、海外での地位も確立。

また現代においても数多くの名工を輩出し、その技法は受け継がれています。

色鮮やかな独自の絵付けを完成させた人間国宝 三代德田八十吉をはじめとして、吉田美統、仲田錦玉などが、優美な色彩の九谷焼を生み出し、その伝統を発展させています。

古九谷と呼ばれる磁器は、青や緑、黄色、このような濃色を多く使用する為、色使いが非常に華麗な物になり、また大胆で斬新な図柄も特色の1つと言えます。

その色の組み合わせは緑・紫・黄を主調とし、補色に紺青・赤を使用しています。

赤や青(染付)が主で緑や黄や紫が補色として使われている肥前の色絵と根本的に異なります。

九谷焼廃窯約100年後に、加賀藩営で金沢に春日山窯が開窯。

京都より招かれた陶芸家 青木木米の指導により、呉須赤絵写が最も多く、素地に赤絵を塗り、五彩で中国風の人物を描き込んだ和やかな図柄や緑で双魚、双鳥、草花などの文様を、赤で斜格子文様を描写した様式が特徴。

赤・黄・緑・紫・花紺青・黄緑・金彩(呉須赤絵)を使用。

大聖寺藩の豪商 豊田家(屋号 吉田屋)が開窯。

赤を使わず、青、黄、紫、紺青の四彩を使用した柔い画風が特徴。

模様や小紋などで隙間なく、磁器全面を埋め尽くすような絵付けを施す技法。

吉田屋伝右 衛門が青手古九谷の塗り埋め様式を再興したもので、古九谷風を最も受け継ぐ作風と言わている。

やや暗い発色の紺青・紫・緑・黄 ほんの一部の金彩を使用。

赤をベースに細い線が描き出す緻密な画に、随所に金彩を施し、発色の濃淡や、線の太さ・細さを巧みに調整し描き、優美さを醸し出しています。

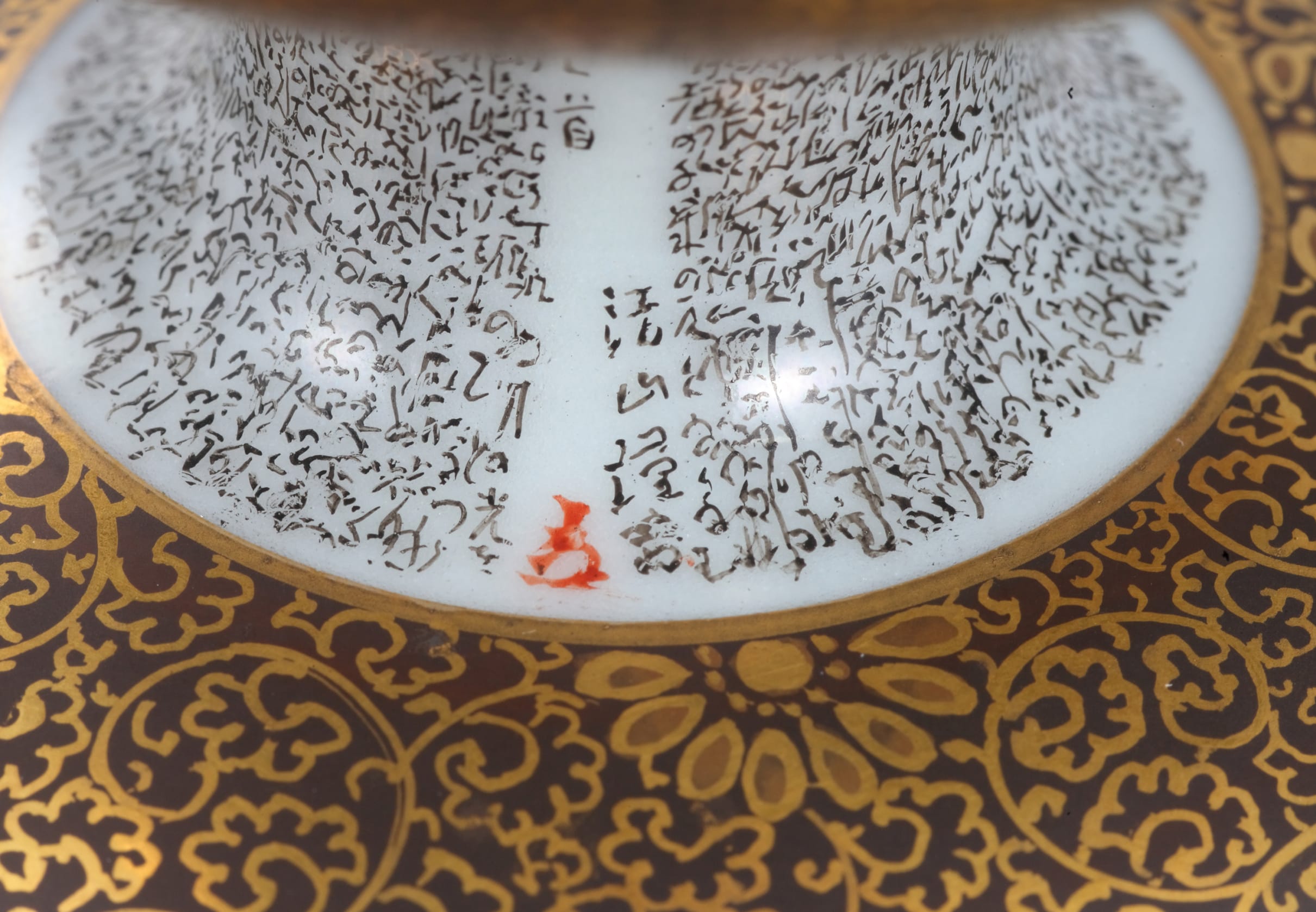

宮本窯は廃窯となった吉田屋窯を、当時支配人であった宮本屋宇右衛門が譲り受け、再興した窯で、飯田屋八郎右衛門を主工とし、赤絵細描の優品を多数制作。

赤絵細描 金彩わずかに薄緑・紺青・茶がかった黄・紫が使用されている。

加賀藩分家の大聖寺藩が開いた九谷本窯で焼かれた様式。

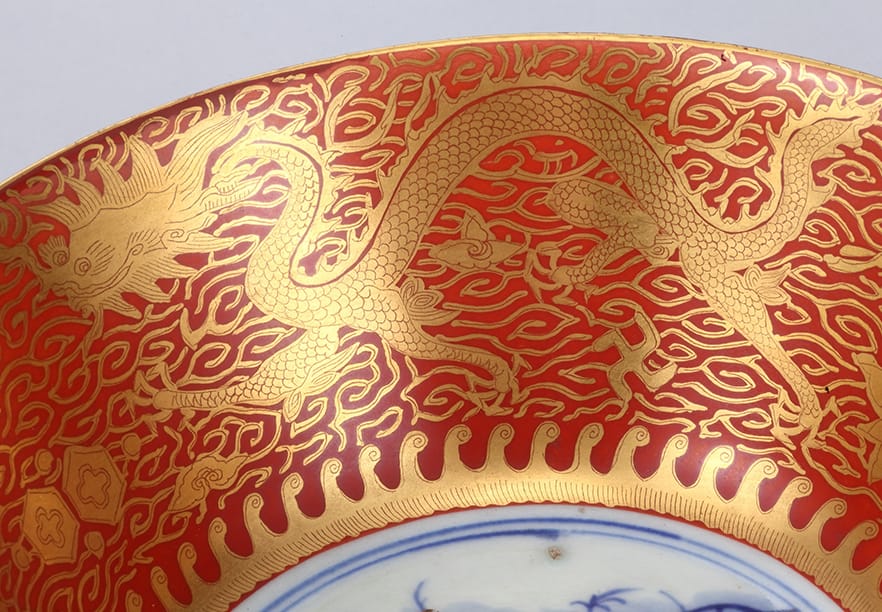

京都の名工、永楽和全による金襴手で、全面を赤で下塗りし、その上に金のみで彩色した豪華で洗練された画風。

黄・青緑・青・紫と、古九谷の赤が使われましたが、赤絵金襴手の赤は永楽家に受け継がれてきた秘法の南京赤を使用して制作。

緑・黄・紫と金彩 染付と赤地金彩のコントラストが特徴。

西洋文化が入り、和洋折衷となった画風。

名工 九谷庄三は、再興九谷の諸窯からの招きを受け、陶工として手腕を発揮しましたが、自ら窯元とならず、若くして着画を専業とする工房と錦窯を寺井村 (現在の能美市寺井町)に開きました。

洋絵具による上絵付けと金彩を組み合わせた画風は、「ジャパンクタニ」として一世を風靡し、産業九谷の主流となりました。

色絵に赤地金彩(彩色金襴手) 黒地金彩を使用。

地元の陶石から磁器作りのもととなる粘土を作り、ろくろや鋳込(いこみ)等の技法で素地を作ります。

色付けはより細かい絵を丹念に描き入れ、力強い白と黒の水墨画のような絵に、まだ色が出ていない状態の色絵具をそっとのせるように置きます。

この絵具が炎により美しく発色し、ガラス質に変わって、白地の磁器が色鮮やかに生まれ変わります。

線書きの筆使いの鋭さと、上絵具の重厚さから九谷焼が生まれます。

円形状のものはろくろ成形を中心に、角形や置物などの複雑なものは型おこし成形などで形を作ります。

電動で回るろくろや足で蹴って回す「蹴ろくろ」もあり、「轆轤(ろくろ)」と呼ばれる円盤の中心に粘土を置き、ろくろを回して手で目指すかたちに誘導していきます。

「土練り3年、ろくろ10年」といわれるほど技術のいる成形方法ですが、一つずつ手で生み出されたものは個性豊かで、味わい深さがあります。

粘土を薄く、均一な厚みの板「たたら」にして成形。

石膏型などにたたらを押し当てることで、同じかたちのものを効率的に作ることができる技法。

型を使いますが、型に押し付けたり仕上げたりするのは人の手によるもので、ろくろ同様、かたちには個体差があり、温もりのあるものになります。

「おこし型」を使った成形粘土を手作業で型に詰めて成形する方法で、手起こしともいう。

パーツごとに型を作り、全てを組み合わせて一つの形にする方法。

全ての工程が手作業のため、大量に作ることができないのも「おこし型」の特徴です。

粘土を泥状にしたものを、石膏型に流し込んで成形する技法で、ほぼ同じかたちのものを量産できます。

主に急須や花瓶など、立体的で内側が空洞の陶器を作るときに使われる技法で、現在この技術を持つメーカー・生地業者が少なくなりつつあり、貴重な技術の一つです。

ろくろ挽きした素地を、素焼きの型にはめて成形。

薄く、かつ美しい形に整えられた素地ができ、この均整の取れた美しさは、型打ち技法の最大の魅力で、型があれば何枚も同じクオリティのうつわがつくれます。

熟練した技術と手間が必要なため、この技法を用いる人も近年少なくなっています。

しっかり乾燥させた後、約800度で軽く焼き固めることで強度が増し、次の下絵付けや釉掛けの作業が行いやすくなります。

江戸前期の古九谷の時代は素焼きをしていなかったといわれています。

釉薬を掛ける前に素焼きのものに絵付けをすること。

下絵付けの技法の一つである「染付(そめつけ)」は呉須(ごす)という顔料を用いて描かれます。

※呉須(ごす)は酸化コバルトを主成分とし、焼成すると青藍色になる青色の顔料。

釉薬(ゆうやく・うわぐすり)は、珪石や長石、石灰などを水に溶かしたもので、表面に均一にかけます。

焼成すると美しい光沢がつき、陶磁器の表面をガラス質の膜となって覆い強化され、せっ器や土器以外のほとんどの陶磁器には、釉薬が掛かっており、素地に水や汚れが染み込むことを防ぎ、丈夫で扱いやすくします。

九谷焼では長石と灰類などを原料にした、ガラスのように艶のある透明の釉薬を使用します。

素地の白さを活かして透明釉だけを掛けたものもあり、それを「白磁」と呼びます。

絵付けの上から掛けても色を損なわないため、絵付けを施した磁器の仕上げにも使用できます。

素焼きよりも高い温度(約1300度)で約12時間焼成。

陶器では掛けた釉薬が焼成中に溶けて、ガラス質の膜になります。

素焼き同様、本焼きもかつては登り窯で焼成していましたが、最近はガス窯や電気窯が主流。

本焼きを終えると、硬く焼き締まり素地は白く、釉薬は透明になってツヤが出ます。

白磁に藍色の絵付けのみが施されたもの。

染付は、製造工程の下絵付けで、色絵を描く前の段階のこと。

素焼きの素地に呉須(ごす)で文様や絵を描き釉薬をかけて焼き上げ、その後の色絵の工程は省き、完成とするのが染付です。

九谷焼の伝統的な絵付では、呉須と呼ばれる黒褐色の釉薬で骨描き(絵文様の輪郭線)を描いた後、五彩で厚く盛り上げて彩色されます。

本焼きした白素地の上に、顔料(和絵具)でデザインを描き、再度焼き付ける技法。

上絵用の呉須で輪郭線を描き、その上に赤、紺青、緑、黄、紫の和絵具(色釉) を盛るように配色。

九谷焼産地の定義や使用される原材料はどうなっているのか。

一般に出回っている九谷焼は本当に産地のものなのか。

詳細を確認する

北陸甲信越地方、石川県の地域ブランド。

石川県旧九谷村に由来する製法により加賀地域において製造された陶磁製のきゅうす・コップ・杯・皿・茶わん・徳利・鉢・湯飲み・わん・つぼ・花瓶及び水盤・香炉。

1975(昭和50)年5月、通商産業大臣(現・経済産業大臣)

によって国の伝統的工芸品に指定。2007(平成19)年2月、特許庁の地域団体商標に登録された。

商標登録番号は第5027414号。地域団体商標の権利者は、石川県九谷陶磁器商工業協同組合連合会。

石川県小松市で採れる花坂陶石を原料に九谷焼は作られています。

江戸時代前期、現在の石川県加賀市の旧九谷村で陶石が見つかり、窯が築かれたのが九谷焼の始まりです。

この窯は50年ほどで絶えており、この時期の磁器は「古九谷」とよばれます。

100年ほど後、加賀藩は金沢に春日山窯を開き、九谷焼は復活します。これが「再興九谷」。しかし陶石が採れる九谷村はあまりに山深く運搬が大変なうえ、金沢には原料となる陶石が見つかりませんでした。

陶工の本多貞吉は懸命に陶石を探し歩き、たどりついたのが現在の小松市花坂町。良質の陶石を見つけた貞吉は花坂にほど近い地で若杉窯を築き、ほどなく各地に諸窯が興りさまざまな作風や技術が生み出されました。

約360年の歴史を駆け足で振り返りましたが、花坂陶石がなければ再興九谷以降の発展はなかったのかもしれません。

九谷焼に従事している人たちの仕事はどのようなものなのか。

何処で学べるのか、事業継承はどうなっていくのか。

詳細を確認する

加賀市の九谷村で発掘された窯跡は江戸時代に磁器を焼いた窯であると認定され、国の指定史跡となり九谷古窯と呼ばれています。

加賀藩では、歴代藩主が美術工芸に強い関心をもち、三代藩主 前田利常は、中国陶磁器への憧憬から肥前平戸に、そして長崎に設けた藩の出張所を通じ、茶道具の青磁・古染付・祥瑞などのほか、呉須赤絵や南京赤絵などの色絵 陶磁器を集めることに精を出し、この収集熱が高じて、加賀の地 大聖寺藩の九谷村で磁器を制作するよう促したともされています。

江戸前期、加賀藩で古九谷独特の華麗な絵付けをされた九谷焼が九谷古窯から誕生しました。

九谷の職人たちが陶磁器を焼いて創り出す工房。

原料の採取、精製から成形、素焼き、絵付け、釉掛け焼成などの工程を含む作業を行うところ。

江戸前期に九谷古窯が誕生してから、空白期間を経て、江戸後期に九谷焼を再興し、その時代と共に新しい様式美が生み出され発展してきました。

さまざまな陶土や陶石から製品にあった粘土が作られます。

花坂陶石から作られる粘土は粘りや伸びが優れ、ろくろや手びねりに適しており、1つ1つ手作りする九谷焼作家たちに長年提供されてきました。

現在では、製土所は数を減らし、地元小松市には2軒しか残っていません。

上絵付を専業とする窯元。

素地の製作と絵付の分業が推し進められ、九谷焼の最盛期には多数の職人を雇って手広く絵付業に乗り出しました。

現代でも新たな様式美や技術が生まれ、受け継がれた技術と共に発展を続けています。

九谷焼技術研修所 : 技能者を養成する施設で、県の伝統産業である九谷焼の振興を図るため、将来の九谷焼を担う優れた人材と産業界に即応できる技能者を養成しています。

絵付けと成形(ろくろなど)の両方を学ぶことができ、また九谷焼のほぼ全ての技法を一通り修得することができます。

卒業後、九谷焼の世界で活躍できるためのカリキュラムになっていて、実際に卒業生の多くが九谷焼の業界で活躍しています。

明治に入ると、旧加賀藩士の阿部碧海が自邸内に錦窯を築き、陶器商の求めに応じて絵付をおこなう工場を営みます。

任田屋徳次や旧加賀藩のお抱え絵師だった佐々木泉龍門下の画工らを雇い入れて優れた作品を数多く生産し、海外からも高い評価を得ました。

また、県都金沢には石川県勧業試験場や石川県立工業学校で陶画工の育成が行われました。

指導にあたったのは、竹内吟秋や諏訪蘇山、板谷波山といった豪華講師陣でした。

さらに、戦後になると、金沢美術工芸学校(のち金沢美 術工芸大学)が設立されます。

青泉窯の北出塔次郎・不二雄父子らが教授として学生を指導し、後進の作家を輩出しています。

他にも石川県九谷陶芸高等職業訓練校(現在は廃校)が設立されるなど、優れた九谷焼作家を輩出。

それぞれの窯元で絵付け師やろくろ職人などの養成に力を入れています。

※ 本ページの記載内容は、石川県立九谷焼技術研修所より画像等をご提供いただいております。

This website is not designed to be viewed with a tablet in landscape orientation.

Please turn the screen back to vertical to view it.

このウェブサイトはタブレットを横向きにしての閲覧に対応していません。

画面を縦に戻し閲覧してください。